Plongeons dans les abysses de l'électronique et explorons à la fois la Electro Harmonix LPB1 et la Screaming Bird !

Enregistrer sa guitare électrique : tout sur les microphones

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le son des simulations d’ampli ne sonnent pas comme de véritables amplis ? Je vous propose une première piste d’explication aujourd’hui, qui semble toute simple mais est en vérité bien plus complexe que ce qu’il n’y paraît.

En effet, le simple fait de se trouver dans une pièce avec un baffle fait qu’on entendra toutes les résonances de la pièce, et que nos oreilles ne sont pas du tout collées au haut-parleur, mais bien vissées sur notre tête, souvent au-dessus de celui-ci, rarement dans l’axe et jusqu’à plusieurs mètres devant ! A l’inverse, lorsqu’on enregistre une guitare électrique en studio, un ou plusieurs micros sont disposés dans la pièce pour capter le son provenant du haut-parleur. C’est cet enregistrement « qualité studio » que les simulateurs cherchent à reproduire, et non ce que nos oreilles entendent loin dans la pièce ! Alors comment choisir et placer son micro devant son amplificateur ? Voyons ça en détail.

1. L’origine des microphones

En 1861, l’allemand Johann Philipp Reis invente un système pour convertir les vibrations d’une membrane en signal électrique. De qualité médiocre, ce système sera vite abandonné au profit de celui d’Elisha Gray en 1876, dans lequel une aiguille plongée dans un liquide conducteur générait des variations de courant électrique lorsqu’un son la faisait vibrer – système ensuite repris par Alexander Graham Bell pour son téléphone. Malheureusement, la qualité n’était toujours pas au rendez-vous, et c’est finalement le microphone à charbon inventé en 1878 par David Edward Hughes qui connaitra en premier un succès commercial pour sa qualité et sa fiabilité.

De nos jours, ceux-ci ont pourtant complètement disparu, car s’ils étaient adaptés pour les besoins de l’époque, la course à la qualité sonore les aura vite enterrés. C’est en fait dans un brevet de Werner von Siemens de 1874 que réside la réponse : une membrane collée à une bobine de fil, et plongée dans un champ magnétique créé par un aimant permanent. Point physique très rapide : les forces de Laplace indiquent qu’un conducteur placé dans un champ magnétique se déplace lorsqu’un courant le parcours, et à l’inverse, génère un courant électrique lorsqu’il est déplacé. La bobine mobile du brevet de Siemens fait exactement ça : lorsqu’on injecte un signal électrique dedans, la membrane vibre, projetant du son, c’est le principe du haut-parleur. Mais à l’inverse, lorsqu’un son fait vibrer la membrane, un petit courant électrique est créé : c’est le principe de fonctionnement du microphone dynamique, ou plutôt du « transducteur électrodynamique » comme ce brevet le définit.

Le son dans l’air est en réalité une variation de pression de l’air. Lorsqu’une membrane de microphone vibre parce que du son arrive d’un côté de celle-ci, tandis que l’autre côté est à pression constante, on parle de capteur de pression, et la capsule du microphone est alors sensible au son quel que soit sa direction. On parle alors de microphone omnidirectionnel.

Au contraire, si l’autre côté de la membrane est à pression libre et non constante, on parle de capteur à gradient de pression : le microphone est alors bidirectionnel (aussi appelé « figure 8 » par symétrie).

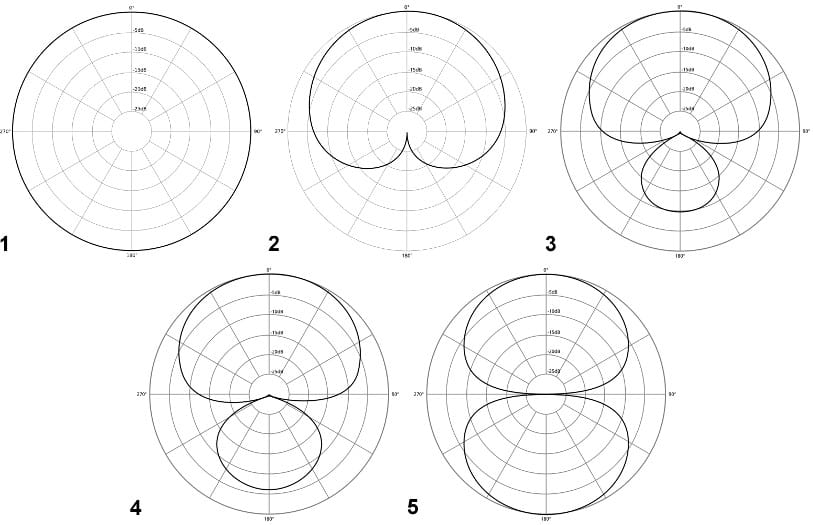

En mélangeant un capteur de pression et un capteur à gradient de pression, on obtient d’autres directivités, comme la fameuse cardioïde, mais aussi super et hypercardioïde. Les graphiques de directivité sont comme suit, il faut imaginer le microphone planté verticalement au milieu du diagramme, la capsule visant vers le haut de votre écran.

On a d’abord la directivité omnidirectionnelle (1), puis cardioïde (2), supercardioïde (3), hypercardioïde (4) et bidirectionnel (5).

Vous le voyez, tous les microphones ne sont pas égaux. Si les premiers microphones dynamiques étaient d’abord omnidirectionnels, la plupart sont désormais cardioïdes ou supercardioïdes. La directivité dépend en plus de la fréquence du son enregistré !

Enfin, les microphones directionnels sont particulièrement sensibles à la proximité de la source sonore. Lorsqu’elle est trop proche, la façon qu’a l’air de se propager n’est plus « plane » mais plutôt « sphérique », et plus le son est grave, plus il est amplifié. C’est ce qu’on appelle l’effet de proximité. Les ingénieurs ont bien conçu des systèmes pour l’empêcher, comme sur l’ElectroVoice RE-20, mais ce n’est pas la norme. En radio, on apprécie même le son grave et profond que génère un Shure SM7B collé à la bouche du chroniqueur ou de la chroniqueuse.

2. Dynamique, ruban et condensateur

Nous avons déjà parlé du principe de fonctionnement des microphones dynamiques. Bien que le brevet date de 1874, le premier microphone dynamique commercialisé est le Western Electric (Altec) Model 618A, en 1931. Une caractéristique sonore particulière et que ceux-ci sont beaucoup moins sensibles lorsque la source sonore s’éloigne, ils sont donc particulièrement appréciés dans des environnements bruyants. Ils sont aussi très solides, ce qui les rend parfait dans des conditions extrêmes ou live, ou sur des sources sonores très fortes (ampli poussé, batterie…).

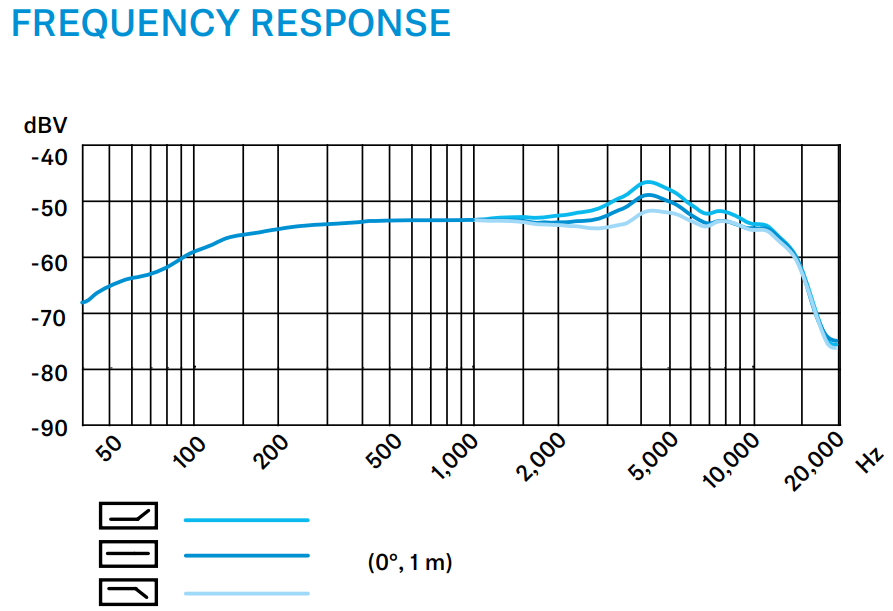

De plus, leur construction génère souvent un son très medium par nature. Pour obtenir plus de grave et d’aigus, les constructeurs ont recours à des résonateurs acoustiques intégrés à la capsule du microphone, de façon à étendre plus ou moins sa réponse en fréquence. Il n’est alors pas rare d’obtenir des courbes avec des résonances prononcées dans les haut-mediums, comme avec le mythique Shure SM57 ou le Sennheiser E906.

Un autre type de microphone assez courant est le microphone à ruban, inventé au début des années 1920 par Walter Schottky et Erwin Gerlach. Le principe de fonctionnement est identique au microphone dynamique, mais on n’utilise plus de bobine de fil comme conducteur. A la place, un ruban d’aluminium d’à peine quelques micromètres d’épaisseur est tendu entre deux bornes où sont soudés les fils électriques. La forme caractéristique en zig-zag de ces rubans sert à les rigidifier et à permettre de les tendre sans les déchirer. Car oui, si ces microphones ont une bande passante naturellement beaucoup plus large que les microphones dynamiques, n’ayant pas besoin de résonateurs, ils sont aussi diablement plus fragiles ! Leur construction symétrique les force également à être bidirectionnels, les systèmes cardioïdes étant ici beaucoup plus difficile à obtenir.

Ils sont également beaucoup moins « sensibles », dans le sens où ils ont un niveau de sortie bien plus faible et devront alors être branchés dans d’excellents préamplificateurs pour fonctionner correctement et sans bruit. En revanche, leur linéarité est excellente et la pente dans les aigus est beaucoup plus douce que les microphones dynamiques. Etonnamment, ce n’est pas l’épaisseur du ruban qui dicte la quantité d’aigu qui peut être capté par le microphone, mais la construction géométrique du « moteur » et des aimants autour du ruban. Plus l’ensemble est fin, et plus il y aura d’aigu ! Heureusement, les microphones à ruban moderne sont bien moins fragiles que les originaux, et certains ont même intégré des circuits d’amplification actifs.

Quelques années auparavant, en 1916, Edward Christopher Wente invente le premier microphone à condensateur. Cette fois-ci, plus d’aimant ou de champ magnétique : les membranes de la capsule forment un condensateur avec une plaque commune située entre celles-ci. En faisant vibrer les membranes, leur distance à la plaque change, ce qui fait varier la valeur du condensateur. La tension d’alimentation appliquée provoque donc un courant dans la capsule, qui sera amplifié par un circuit approprié situé dans le corps du microphone. Ces microphones sont donc toujours actifs, et ont besoin d’une alimentation « fantôme » 48V pour fonctionner. A l’inverse, les microphones dynamiques n'en ont pas besoin, mais ne s’en plaindront pas, tandis que les microphones à ruban ne doivent surtout par y être confrontés sous peine de destruction du ruban !

Le circuit d’amplification actif des microphones à condensateurs peut être à lampe, comme sur le Neumann U67 ou à transistor comme sur l’AKG C414. Bien que la plupart soient équipés d’un transformateur audio à l’intérieur, certains comme le Neumann TLM103 n’en ont pas. Globalement, les différences sonores sont minimes tant que l’ensemble est bien conçu et que le micro ne sature pas : c’est la capsule qui dictera la sensibilité globale du microphone et sa réponse en fréquence. Les microphones à condensateur sont catégorisés en microphones large membrane, petite membrane ou électret suivant la taille et le type de membrane utilisée. Les larges membranes sont souvent plus typés, et utilisés sur des instruments acoustiques ou des voix, tandis que les microphones petites membranes sont plus utilisés en overhead de batterie ou de piano, car capable de monter plus haut en fréquence en règle générale. Les microphones à électret sont un peu différents, plus récents (années 1960) et beaucoup moins chers à fabriquer. La capsule est déjà chargée, et seul le circuit d’amplification actif a besoin d’une alimentation pour fonctionner. Selon le même principe, les microphones MEMS sont de minuscules microphones intégrés à nos téléphones portables. Je ne connais aucune application studio de ce type de microphone cela dit !

Pour résumer, les microphones les plus réactifs et avec la bande passante la plus large seront les microphones à condensateur. Pour un son au contraire plus resserré mais encaissant de forte pression acoustique tout en isolant bien sa source, les microphones dynamiques sont les plus utilisés. Enfin, pour un son équilibré, voire doux, et sans grande variation de pression acoustique, les microphones à ruban sont les plus appréciés.

3. Le placement devant la grille

Comme je l’expliquais en introduction, un micro collé à l’ampli n’entendra pas le même son que ce que vos oreilles captent. Cela est dû non seulement à la directivité et à la réponse en fréquence, comme vous l’aurez compris, mais également à la distance et l’alignement par rapport à la source sonore.

En effet, un haut-parleur ne vibre pas de manière identique sur l’ensemble de son corps : les basses sont les moins directives et les aigus le sont le plus ! Il faudra donc placer la capsule microphone au centre du haut-parleur pour avoir le son le plus brillant possible, et sur les bords pour le son le plus mat, avec toutes les combinaisons restantes entre ces deux positions.

On peut également tout à fait jouer sur l’alignement du microphone : en le tournant, la réponse en fréquence change et le microphone capte alors différemment le centre et les bords du haut-parleur. Enfin, en reculant le microphone, on réduit l’effet de proximité et on lui permet de capter une plus grande portion de ce que génère le haut-parleur, pour un son plus équilibré, avec comme inconvénient de beaucoup plus capter les réflexions du son dans la pièce. On peut même placer le microphone à l’arrière d’un baffle ouvert pour obtenir un son unique et différent de l’avant, par la simple présence du haut-parleur qui viendra étouffer une partie du son !

Enfin, il est tout à fait possible voire recommandé de mélanger différents modèles ou types de microphones pour obtenir le mélange souhaité. Par exemple, il est courant de retrouver un microphone à ruban type Royer R121 avec un microphone dynamique comme le Shure SM57, le premier apportant le corps et la rondeur tandis que le deuxième amène les mediums et le claquant. Sur des sons metal, on appréciera même la technique Fredman qui consiste à placer deux SM57 ensemble, l’un à 45° de l’autre, et profiter du déphasage créé pour donner un son encore plus agressif.

Vous l’aurez compris, il existe autant de manière d’enregistrer son ampli que de personnes sur Terre ! Que vous vous lancez dans l’enregistrement ou que vous gériez un studio depuis vingt ans, je ne peux que vous conseiller de tester différents modèles et placements de microphones, et de les combiner pour obtenir la couleur sonore qui vous intéresse. Seul l’expérimentation compte ! Enfin, j’espère que vous comprenez maintenant mieux pourquoi il est si difficile de reproduire dans un simulateur le son que vous entendez avec votre ampli. Une façon de pallier ce problème est de rajouter une petite réverbération courte et légère, de choisir des microphones plutôt à condensateur et de les reculer artificiellement du haut-parleur. De cette façon, on se rapproche de ce que deux oreilles humaines entendraient, à quelques mètres du baffle, même si on ne récupère pas toutes ces vibrations qu’un 100W à lampe créait dans notre squelette !

Laisser un commentaire